港区 麻布十番商店街

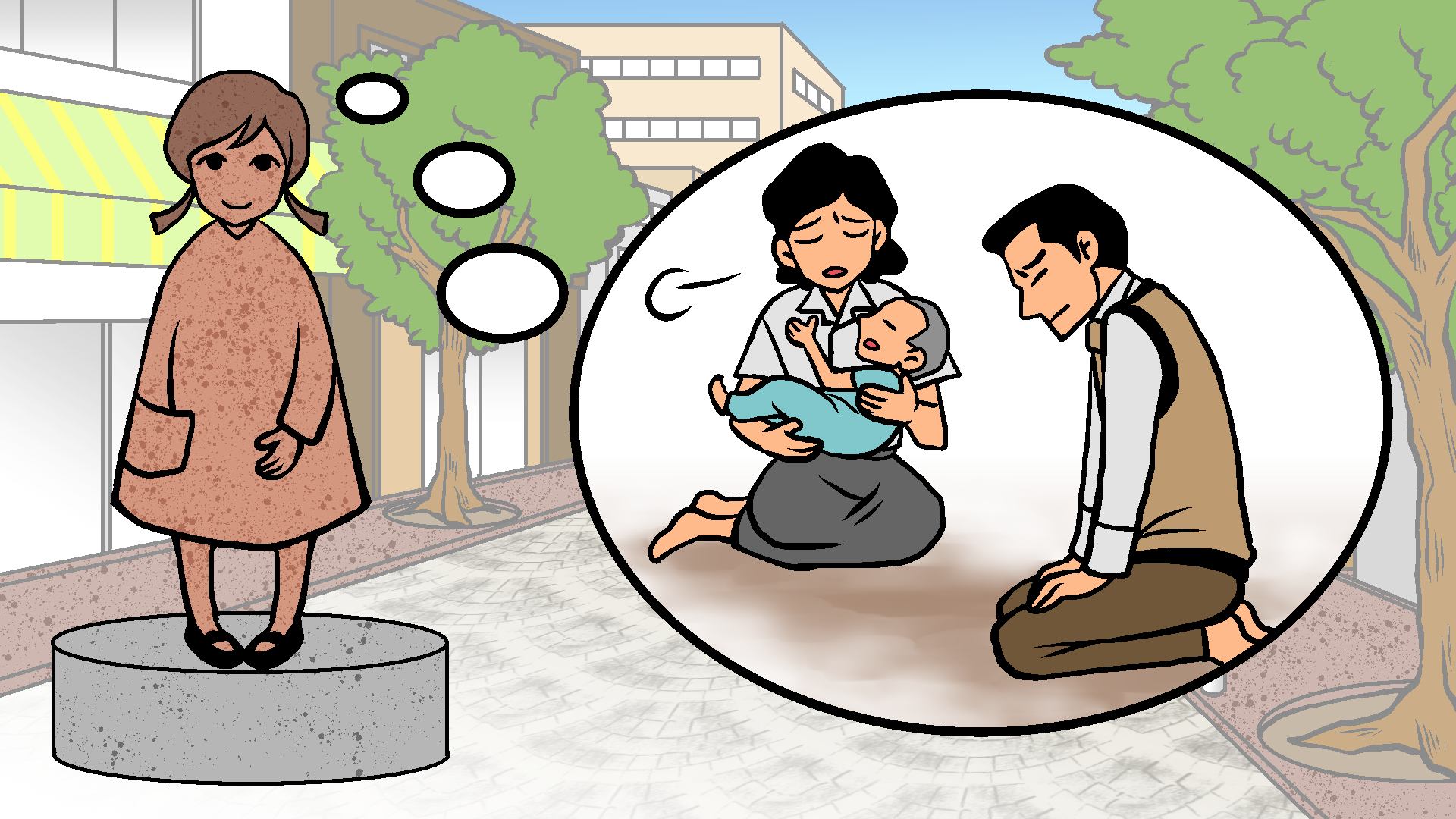

赤い靴履いてた女の子

童謡「赤い靴」に隠された悲話

(話し手)落語家 三遊亭遊かりさん

話し手は、女性噺家、三遊亭遊かりさんです。艶のある声は生まれ持った賜物。噺家になる前に経験した10年の様々な人生経験が肥しとなって、遊かりさんのお話しは、心の奥底に響きます。生まれ持ってのまさに話し家、噺家、三遊亭遊かりさんです。

日本は外国から見ると比較的豊かな国だと思われています。確かに現状ではそうなのかも知れませんが、それはつい最近のことです。第二次世界大戦の前までは、生活するために日本から海外に渡る移民も少なくありませんでした。 移民した例を挙げると、ブラジルなどです。アメリカでもハワイなどにも多くの日本人が移り住みました。 こうして日本人が海外に渡るケースは珍しくありませんでした。多くは大人が単身で渡るか、家族がそろって渡るというケースが多かったようですが、中には、子どもが外国人の養子という形で渡るケースもありました。 日本で良く知られている『赤い靴』の歌は、そんな子供が海外に渡るケースを現した歌なのです。 この歌のもとになったお話があります。この女の子は「きみちゃん」という女の子でした。 きみちゃんは、1902年に生まれた女の子でした。 きみちゃんはの家は、母一人子一人の母子家庭でした。ひじょうに貧しかったそうです。そこで、母親は仕事を求めて北海道に移り住むことになりました。この北海道で、鈴木志郎という男性と知り合いました。この鈴木志郎と母親は再婚し、きみちゃんにはお父さんができました。新しいお父さんとなった鈴木志郎も、きみちゃんをとてもかわいがりました。 しかし、3人で暮らしていても暮らしは良くなりません。そこで、きみちゃんの母親と鈴木志郎は、北海道の開拓を仕事にしようと考えました。まだ開拓の進んでいない北海道の地で畑を作り、作物を植えて食料を増やす仕事に就きました。 しかし、北海道の冬は厳しく過酷で、力尽きて亡くなる人も多い過酷な仕事でした。そこの、まだ3歳のきみちゃんを連れていくことはできないと母親と継父となった鈴木志郎は考えました。 そこで、きみちゃんを外国人宣教師の夫婦に託すことにしました。貧しい自分たちと暮らすより、外国人宣教師の許で温かい食事を食べられる方がずっと幸せだと考え、二人は泣く泣くきみちゃんと別れたのです。 しかし、北海道の開拓は想像を絶する過酷さでした。この仕事を諦めた鈴木志郎は、1907年、北海道の小さい新聞社に転職しました。ここで、鈴木志郎ときみちゃんの母親は日本を代表する作詞家になる野口雨情と知り合います。 二人の話を聞いた野口雨情も、1908年に女の子を生後7日で亡くしていました。形は違っても子どもを失う悲しさ、辛さを知りました。 そこで、きみちゃんのことをモデルにした歌「赤い靴」を作詞しました。 この歌の中で、赤い靴をはいてた女の子が異人さん(外国人のこと)に連れられて行っちゃったと歌われています。また、今では異人さんのように青い目になって、外国で暮らしているんだろうとも歌われています。 しかし、この歌は実は間違っています。きみちゃんにはもっと悲しん運命がふりかかっていたのです。